В минувшую субботу я познакомилась с еще одним форматом насыщенного общения, который назывался «анти-конференция». Вот теперь думаю: это образовательное мероприятие или только нетворкинг, по-старому — тусовка? Наверное, и то, и другое, только как образовательное мероприятие его еще нужно научиться использовать.

Предварительные данные

Анти-конференция проходила в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий в Минске и называлась «Цифровая трансформация общества». Приглашали всех заинтересованных на основании предварительной регистрации. При регистрации просили заполнить форму в Гугле — кроме контактов просили указать, в каких темах хочешь быть экспертом, в каких — просто участником. Я на роль эксперта замахиваться не стала, две темы для участия отметила, и этого для допуска в высокое собрание хватило.

Стало быть, заранее были известны темы обсуждения: менеджмент и маркетинг цифровой эпохи, big data, визуализация, «будущее цифрового общества» и «трансформация образования». Также сообщили довольно туманные рамочные условия — нет деления на спикеров и слушателей, но заранее известные эксперты тематических блоков все-таки есть, запрещена реклама, общий же формат действа может быть каким угодно.

После регистрации прислали полный перечень тематических блоков, сообщение о транспорте до места проведения, бесплатном чае с печеньем и платном кофе с бутербродами и посоветовали взять блокнот, если хочется что-то записывать.

Что выяснилось на месте

На месте выяснилось, что некоторая цифровая трансформация должна была произойти с участниками еще до посещения действа. А именно: всем очень пригодился бы интернет в телефоне. Видимо, организаторы мероприятия считали, что у человека разумного это уже есть по умолчанию, и не предупреждали. А я вот трансформироваться не успела, ограждаю свой разум от соцсетей хотя бы на улице. Конечно, ради такого случая включила бы на денек, но кто ж знал?

Утешал вид девушки, сидевшей чуть ближе к сцене: она взяла с собой инструкцию к смартфону и явно добиралась до интернета прямо на месте. Не одна я на этом свете не спешу быть непрерывно на всех видах связи!

Без мобильного интернета мы, наверное, многое потеряли. Потому что, хотя самореклама и была запрещена, всех участников в первые же минуты действа призвали зарегистрироваться на сервисе meyou.ru, чтобы представиться друг другу для лучшего нетворкинга. Представляясь, можно было сказать не только имя, но и кого ищешь и чем сам можешь быть полезен.

А еще с помощью телефонов участники голосовали. Тематические секции происходили параллельно по две, и голосованием выбирали, какой из них достанется большая площадка. Голосование тоже обеспечивал сервис meyou.ru.

Что было на секциях

Из секций (они здесь называются «потоками») успела побывать на двух — о больших данных и о том, как трансформируется образование. Трек-лидерами, соответственно, были директор по исследованиям Wargaming Сергей Кадомский и автор проекта www.e-learning.by Елена Локтева. Параллельно шли еще потоки про этику цифровой эпохи и про визуализацию данных. А третьей волной — про маркетинг и менеджмент.

Секция про большие данные состояла из внимательного сбора запросов участников и последующего ликбеза. Выяснилось, что массив разрозненных и быстро передаваемых данных можно собрать даже на площади небольшого магазинчика. А затем при желании извлечь из них некие закономерности для прогнозов на будущее. Но осталось непонятным, с какого момента о прогнозах уже есть смысл задумываться, если причинно следственные связи между отдельными данными человеческим умом не постижимы. Соответственно, и рассказ о больших данных остался в памяти как что-то вроде лекции об иных планетах: эрудицию развивает, но от ежедневных будней далеко.

На секции про образование Елена Локтева не ждала запросов от публики, а активно продвигала свое видение проблемы вместе со своей же идеей сервиса. Говорила о том, как здорово могли бы учиться отдельные граждане, самостоятельно формируя свой образовательный маршрут и набирая свой пул учебных дисциплин на дистанционном сервере. И при этом получая профессии, востребованные нанимателями. Слушать было интересно, но к чему применить себя на ее светлом пути (или как применить замыслы ведущей к своим планам) — пока тоже не очень ясно. Я записала, правда, что учебный процесс на любых курсах можно выстраивать по методологии scrum — тогда, вроде бы, мотивация делать домашку у учащихся взлетает до небес. Но как скрестить scrum и учебный класс, знает пока только спикер.

Еще собиралась послушать про лидогенерацию и интернет-маркетинг в целом, но энтузиазма не хватило. Трек-лидер этого блока Алекскей Ярошенко ( как и ведущие параллельного про менеджмент) очень активно предлагал участникам воспользоваться его познаниями для анализа своих кейсов. А заготовленного кейса с собой снова не было…

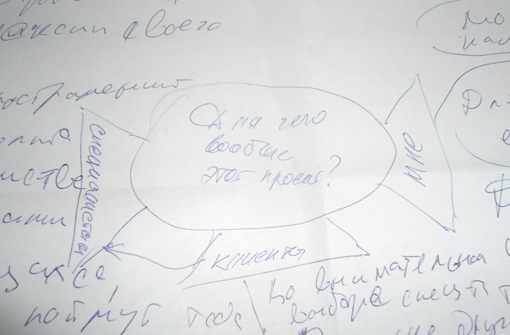

Вот, пожалуй, чего и не хватало на протяжении всей конференции — запасенных вопросов и кейсов. Вокруг — огромная масса компетентных в чем-нибудь людей, но как и зачем обращаться к их опыту, сразу не сообразишь. Был, наверное, шанс продумать запросы заранее, но этим мало кто озаботился.

Чего хотелось бы в будущем

Во-первых, мне самой — все же подключить интернет к телефону накануне действа (обрекать себя на непрерывный мобильный интернет никто не обязан).

Во-вторых, если важная часть конференции — свободное общение, то для него хотелось бы иметь чуть больше времени. Здесь же «поток» шел за «потоком», и отрывать участников от общих дискуссий было неудобно.

Ну и совсем уж в идеале — вот этот сервис meyou.ru или ему подобный мог бы собрать визитки участников еще до мероприятия. Тогда бы и предмет для полезного и познавательного общения прояснился бы с большей вероятностью.

В целом формат антиконференции кажется очень продуктивным для самообразования: ведь при самостоятельном выборе образовательного маршрута важно уметь добывать знания активно, используя и «живые источники». Организаторы антиконференции собрали массу этих источников на одной территории. Осталось всего ничего: вырастить культуру неструктурированного обмена знаниями.